この1年かけて実施していたコーチングプロジェクト(関西の日系ものづくり企業)が終了しました。昨年に続きリピートで関わらせて頂いた案件。トップリーダー候補(日本人10名、外国人10名)に対して約10ヶ月にわたり、6人のコーチ陣でサポートを展開。外国人はもとより日本人含め海外勤務の人達が多く、コミュニケーション手段は対面やスカイプでの対話がメインでしたが、コーチィ(コーチングを受ける人)の任地の広州まで出張して実施されたケースもありました。終了時のアンケート(スコア化される)を見ると期待に応えるコーチング成果を提供できたようで、また経営陣からも良い評価をいただくことができました。興味深かったのは、日本人コーチィと外国人コーチィの終了時フリーコメントに顕著な違いがあった点です。日本人コメントには多く「discovery of myself」「Self-learning」という単語が現れており「自己探求」をコーチングの付加価値と捉えているようでした。対して外国人のコメントには「Great advice」「treatment」「fine discussion」など「目に見える獲得物」を想起させる単語が多く、それによって満足度が上がったようでした。ここは我々もコーチングサービスを提供していく上でよく考えねばならないポイントと捉えた次第です。

メンター研修

先日とある企業の新任メンターに対して半日研修を行いました。その企業においては今年に入って二度目の機会。

以前依頼を受けた別の企業の場合は、「役員(メンター)」が「役員候補(メンティー)」に対して、という立て付けでしたが、今回は30歳前半のメンターが新入社員に対して実施するプログラム。メンタリングも目的によって様々なバリエーションがあり、企業側もその応用力や良さに気づいてきたという実感が深まる機会となりました。

今回は、メンターとチューターとの違いをとっかかりとして「メンターとは何ぞや」の理解を深めていきました。質疑応答セッションで、「メンティーのモチベーションをぐっと上げる方法」「メンターとして成長するためには」などから質疑を始め、現場感あるやりとりに。興味深かったのは、メンター研修のはずが「育児の悩み」や「夫婦間の問題」、そしてシンプルな「部下マネージメントの仕方」などにテーマが飛び火し、広がりを見せたこと。要は「コミュ二ケーションの取り方」という普遍のテーマについて語り合う場になったわけです。 つまるところ「どうやって早く信頼を築くか」「本音を引き出すにはどうしたらよいか」などで誰しも苦労しているのだと。

メンターの任を全うすることでメンティーが成長することがもちろん主目的ですが、コミュ二ケーターとしての質の高い筋肉をメンターが獲得することもメンター制の大きな効用となります。

「Polaris ニュースレター December 2017」を発行

2017年12月に、Polarisニュースレターを発刊しました。

その内容をこのブログに転載します。2017年にクライアント企業に対して提供した主なサービスをご紹介するとともに、「Tomeoka’s Diary」として、MBTI資格取得、立教大学経営学部兼任講師就任など、この年の主な活動を紹介しています。

【Case 1】ハイポテンシャル人材・ローカルリーダー候補のリージョナルアセスメントセンター

[クライアント企業A社プロフィール]

日系グローバル素材メーカー

売上:約6000億円弱

[ポラリス提供サービス]

- ・ハイポテンシャル人材・ローカルリーダー候補のアセスメントならびにキャリア育成計画の支援

- ・複数のアセスメントツールとコンピタンシーインタビューを手法として活用

- ・外国人へは英語でのインタビュー実施

今年(2017年)春から秋にかけて、A社のハイポテンシャル人材・ローカルリーダー候補のアセスメントならびにキャリア育成計画の支援を、東京と東南アジア2都市で行いました。

A社は2000年代の外国企業買収をきっかけに、グループ内の組織・制度をグローバル基準に一本化。人事分野では、サクセッション・プランニング(後継者育成計画の作成)やポテンシャルアセスメントによる、タレントマネジメントを行っています。ちなみに、アセスメントセンターとは、複数のアセスメントツールとコンピタンシーインタビューをベースとした、構造化したアセスメントプロセスのこと。A社において、アジア以外の地域でも2015年頃から順次実施されているグローバル連動の取り組みです。

今回のアセスメントは、当社がアジア・日本のインタビューパートナーと共にベトナム人、マレーシア人、中国人、日本人の約20名を対象に実施しました。アセスメントの結果は、人材ごとに報告書にまとめ、上司および本人に報告するとともに、本人に対しては90分のフィードバック・コーチングも行いました。「アセスメント」「活躍度の予測」が直接の目的であっても、必ず背後に長期的視点での「育成」があるのです。

A社はアセスメント結果を、ラインマネジメントを対象とした以下ケースでも活用しています。

①ハイポテンシャル人材かどうかを判断する材料を入手したい場合

②特定のポジションへの登用候補者が複数いて、客観的データを参照したい場合

③ラインマネジメントの中で評価が分かれていて客観的データを見たい場合

④若手層のハイポテンシャル人材の発掘に際し、日常的な業務を部門長やファンクション長が身近で見ておらずアセスメント結果を見たい場合

【Case 2】自己理解、他者理解、行動変容、チームビルディングに効くDiSC活用事例

[クライアント企業B社プロフィール]

欧州系グローバル企業(製薬メーカー)

売上:数兆円

[ポラリス提供サービス]

DiSC (性格特性アセスメント)を活用したチームビルディングワークショップ

当社では、DiSC、MBTI、Caliper Profilingなど、心理学をベースに開発された様々な診断テストのプラクティショナーの資格を取得しています。DiSCは個人アセスメントだけでなく、二人が協働する際のリスクと相乗効果、そして対処方法まで助言してくれる効果的なツールです。自己理解、他者理解、それを基にした行動変容、更にはチームビルディングに効果的であるため、多くのグローバル企業で導入されています。今年6月、B社に対して、ビジネスパートナーとともに、DiSCを使用したチームビルディングワークショップを実施しました。

研修の目的やDiSCについて説明した後、事前のWeb回答により書面化していた結果シートを基に、各人が自己理解を深め、自身のリーダーシップの状態を確認。その後、D、I、S、Cのどの点が優位だったかに従って、4つのグループに分かれてディスカッション。さらに、自己とは違うタイプの人と一緒に働く時に注意すべき点について各自考察し、ディスカッション、シェアを行いました。

各人の個性の違いを尊重してお互いに強みを引き出せる関係性こそがチームとしてのパフォーマンスを最大限に発揮できる。そのことを、ワーク全体を通じて、参加者の皆さんに理解していただくことができました。

【Case 3】幹部候補へのエグゼクティブ・コーチング

[クライアント企業C社プロフィール]

日系グローバル企業 FA、電機メーカー

売上:約8000億円

[ポラリス提供サービス]

・幹部候補(日本人10人、外国人10人)へのエグゼクティブ・コーチング、リーダーシップ磨き込みのサポート

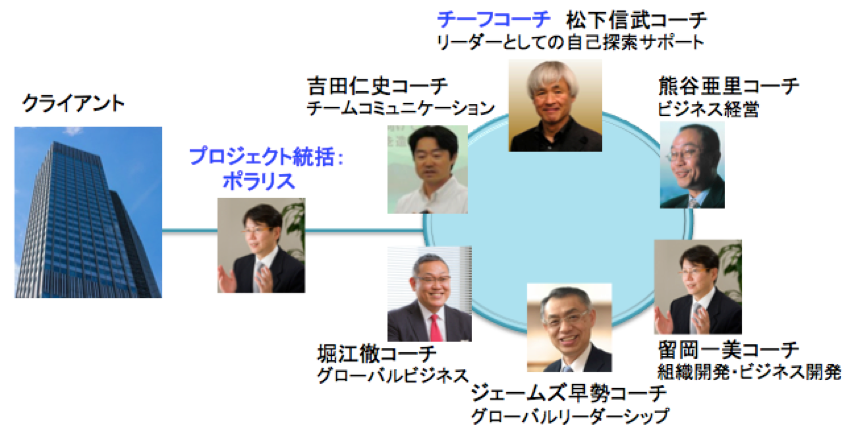

欧米企業では、ある程度の地位についたらエグゼクティブ・コーチをつけるのが常識です。当社は、グローバル企業での事業責任者経験をもつコーチや、オリンピックでスポーツ選手をメダル獲得へと導いたカリスマ的コーチなど、プロ中のプロと言えるエグゼクティブ・コーチを複数擁しており(写真)、日本語・英語両方で対応できます。

この中には、リーダー養成機関として名高い野田知義さん主催のISL(Institute for Strategic Leadership)のコーチング・ファカルティ・メンバーも多くいます(留岡自身もその一人で、ISLでも5年ほどコーチングを実施)。こうした当社の体制や実績、コーチング品質のマネジメントを評価していただき、日系グローバル企業であるC社から2年連続で幹部候補(日本人・外国人、約20名)へのエグゼクティブ・コーチングのご依頼をいただきました。これは10カ月のロングラン研修の一環で、6人のコーチが分担して各人のリーダーシップ磨き込みのサポートをしていきます。テーマは様々です。

ある欧州駐在日本人の場合は欧州事業の構造改革や、現状維持志向の現地マネージメントの意識改革がテーマ。ある外国籍社員に対しては、日本企業の意思決定・組織風土への適応がテーマです。本社の幹部候補に対しては、自己探索を深めて経営チームに入る覚悟を決めてもらい、今後10年で自分が解決すべき自社のアジェンダを設定、などがテーマとなりました。

「熟練のコーチから質の高いフィードバックをもらい、現場で踏ん張るエネルギーを得た」「コーチとの対話を通して自分の価値観がわかり、ビジネス上の壁を乗り越えられた」「自己のリーダーシップ改善のためにコーチは多くの気づきを与えてくれ、前に進むことができた」などの感想をお寄せいただくことができました。

【Case 4】社長から一般社員まで、全階層を対象とする人事総合サービス

[クライアント企業D社プロフィール]

ドイツ系グローバル企業 レーザー工作機械メーカー

グローバル 社員12,000名、日本法人 社員150名

売上:約4000億円

[ポラリス提供サービス]

【社長・経営幹部向け】

・社長へのエグゼクティブ・コーチング

・コンサルティング

【主にマネージャー向け】

・マネージャー研修(マネージャー5つの役割。MBO/評価者インタビュートレーニング、コーチングトレーニング)

・リーダーシップトレーニング(体験型プログラム・外部他流試合とフォローアップの組み合わせ)

【主に一般社員向け】

・英語力チェック(リスニング力とスピーキング力のマトリックス)〜英語学習プログラムの開発と導入 (オンライン・対面と個人・グループの組み合わせ)

【複数階層向け、組織全体向け】

・MBO(目標管理制度)の再導入

・社員満足度(充実度)調査を活用した組織風土・制度変容支援

・人事評価制度の有効活用

・TKIアセスメントを活用した、交渉タイプ理解・異文化理解

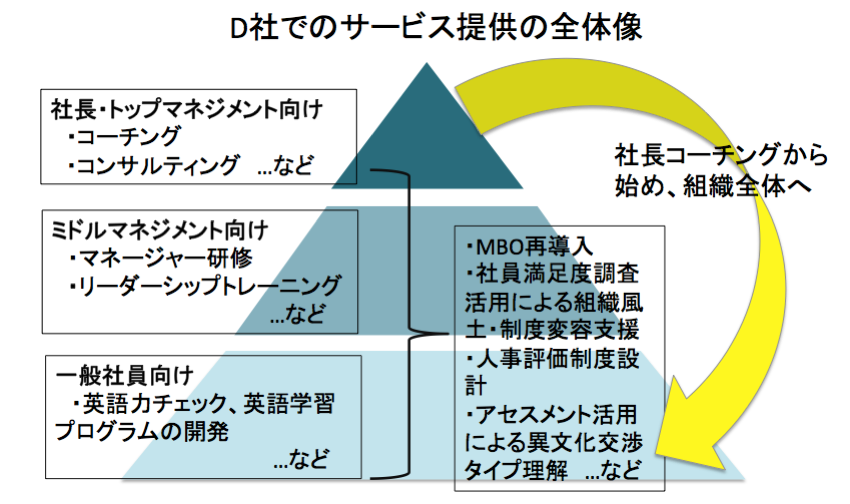

D社は、日本での発展が目覚ましいドイツ系企業です。日本法人の社長(ドイツ人)からお声がかかり、まずは社長相手のエグゼクティブ・コーチングをスタートしました。対話を重ねるなかで、組織の拡大に人事制度・人材育成が追いついていないという課題を抱えていることがわかってきました。当社が “人事総合サービス”が提供できることを伝えると、「ぜひ組織開発全般に力を貸してほしい」とのご依頼をいただきました。

D社の課題は、より具体的には、(a)研修の機会がなくマネージャーが育ちにくい、(b)英語力不足が原因で外国人の上司や本社とのコミュニケーションがうまくとれない、(C)グローバル本社の制度(例:目標管理制度=MBO)がうまく効果を発揮していない、といったものです。

実際に行った制度設計やサービスは、上記の[提供サービス]にある通りです。

日本法人での新制度導入や制度改革にあたっては、ドイツ本社にきちんと説明ができる、つまり本社と共通言語で話ができることが必須でした。そこに、留岡のこれまでのキャリア(ソニーでのグローバル事業経験、欧州系コンサルティングファームでの経験)が役立ちました。

このように、最初は社長コーチングから入ったD社へのサポートは、現在は図のように、トップ、ミドル、一般社員も含めた組織全般へのサポートとなっています。そして、全階層を見ているからこそ、社長コーチングが更に有効なものになっています。

【 Tomeoka’s Diary 】

◆MBTI資格取得

今年(2017年)3月、香港にてMBTIのプラクティショナーとしての資格を取得しました。MBTIとはMyers-Briggs Type Indicator の略で、ユング心理学を基にアメリカで開発された性格診断。チーム・ビルディングやリーダーシップ開発、キャリアプランニングのためのツールとして、欧米企業を中心に世界中で活用されています。日本でも取得できる資格ですが、あえて香港で、英語で取得しました。日本に輸入される際に独自の味付けが加えられるケースがあるので、よりオリジナルに近いところ・オリジナルの言語で学びたいとの考えからです。加えて、英語でのコーチング力をブラッシュアップしたいという理由もありました。4日間のコース終了後のテストに無事合格、資格を取得して帰国できました。

◆立教大学経営学部兼任講師に就任

(2017年)4月から立教大学経営学部で教員(兼任教員)として、学生にビジネス・リーダーシップ・プログラムを教えています。お話をいただいた時、日本の次世代の感覚を理解する良いチャンスと受け止めました。プログラム構成は、スポンサー企業へのチーム毎での新規事業提案コンペ(縦軸)に、リーダーシップ開発(横軸)を織り込んでいます。運営・進行は1学年上の精鋭達が実施。ビジネス実務に長く携わってきた経験を活かし、①学生がビジネスを創る際の「視点・レンズ」を持てるようになる、②検索エンジンだけに頼らず「人と現場」からの生情報の重要性に気付き、他者を頼ってもよいと知る、③リーダーシップの具体的行動、等を少しでも伝えたいと思います。

(2017年)4月から立教大学経営学部で教員(兼任教員)として、学生にビジネス・リーダーシップ・プログラムを教えています。お話をいただいた時、日本の次世代の感覚を理解する良いチャンスと受け止めました。プログラム構成は、スポンサー企業へのチーム毎での新規事業提案コンペ(縦軸)に、リーダーシップ開発(横軸)を織り込んでいます。運営・進行は1学年上の精鋭達が実施。ビジネス実務に長く携わってきた経験を活かし、①学生がビジネスを創る際の「視点・レンズ」を持てるようになる、②検索エンジンだけに頼らず「人と現場」からの生情報の重要性に気付き、他者を頼ってもよいと知る、③リーダーシップの具体的行動、等を少しでも伝えたいと思います。

◆ブラインドサッカー「スポ育」で小学校訪問

当社は3月にNPO法人ブラインドサッカー協会との間で、学校向け体験授業「スポ育」事業のパートナーシップ契約を締結しました。スポ育は同協会が年間2万人(全国)の小学生に実施しており、その一環で、5月に文京区の小学校を訪れました。視覚障害者のサッカー選手を講師に迎えた体験レッスン。30名ほどの小学生たちは、最初は視覚障害者を遠巻きにしたり、アイマスクで視覚を失った瞬間立ちすくんだり。それが、アイマスク付きで様々なワークこなすうちに自然に体が動き出し、少しのアドバイスで「相手の立場に立った」コミュニケーションを取り始めました。小学生の頃から、体験を通してダイバーシティを実感し、コミュニケーションの基本を身につける機会は「貴重!」の一言。こうした体験を通して、日本の次世代がより良い成人になってほしいと心から願っています。

◆飯田橋駅前に新オフィス

ポラリス・オフィスを飯田橋に開設しました。エグゼクティブ・コーチングのクライアントの皆様から、「ゆっくりくつろいで話ができる」と好評です。飯田橋駅から3分というアクセスのよい場所にありますので、お近くにお越しの際は、ぜひお声がけください。

弊社ポラリス&パートナーズ代表・留岡一美が立教大学経営学部兼任講師に就任

ポラリス&パートナーズ代表・留岡一美が、4月4日付で立教大学経営学部兼任講師に就任しました(兼任教員なので、これまでの仕事に変化はありません)。

担当は、ビジネス・リーダーシップ・プログラムです。プログラム構成は、スポンサー企業へのチーム毎での新規事業提案コンペを縦軸とし、そのチームプロセスにリーダーシップ開発を織り込んでいくのが横軸です。運営・進行は一学年上の精鋭達が実施します。後輩が先輩から学びつつ、教える先輩も学ぶという、チェーン状の秀逸な学びの構造です。

ビジネス実務に長くたずさわってきた経験を活かし、学生がビジネスを創る際の「視点・レンズ」を持てるようになる手助けをするとともに、検索エンジンだけに頼らず「人と現場」からの生情報を取ってくる重要性や、チームリーダーシップの大切さなどを少しでも伝えられたらと思います。

立教大学経営学部 BLP(ビジネス・リーダーシップ・プログラム)

弊社ポラリス&パートナーズがNPO法人日本ブラインドサッカー協会と「スポ育」事業パートナーシップ契約を締結

ポラリス&パートナーズ株式会社(東京都新宿区・代表取締役 留岡一美)と、NPO法人日本ブラインドサッカー協会(東京都新宿区・代表理事 釜本美佐子、以下JBFA)は、このほど学校向け体験授業「スポ育」事業のパートナーシップ契約を締結いたしました。契約期間は2017年3月1日から2018年2月28日までの1年間です。

「スポ育」は、ブラインドサッカーの普及活動を学校現場の課題解決に応用する形で2010年秋からスタートしたダイバーシティ教育プログラムです。視覚に障がいのあるブラインドサッカー選手らを講師として派遣し、アイマスクを使って視覚を閉じた状態で、さまざまなワークを行います。ブラインドサッカーを通じて子ども達が視覚障がい者と触れ合うことにより、障がい者の理解、多様な個性の尊重、コミュニケーションなどへの気づきを生み出すと学校関係者から評価をいただいています。

実施件数と体験者数は、2016年4月から2017年2月までの11ヶ月間で438件、17,619人です。事業を開始した2010年秋からの累計では、2,210件、98,370人に上ります。昨年度から関西圏も派遣対象地域とし、事業の拡大を進めています。遠隔地などの特殊なケース以外は、学校側は講師の派遣や教材等の経費を負担することはありません。パートナーシップ契約を結んだ企業の協賛金により、プログラムの無償提供が可能になっています。

企業向けに人財育成・組織開発サービスを展開するポラリス&パートナーズ株式会社は、「人」と「チーム」の成長支援を通じて「組織」の発展に貢献すること、個人と企業組織のグローバル化に貢献することを理念に掲げていることから、JBFAが掲げるビジョン「視覚障がい者と健常者が当たり前に混ざり合う社会の実現」に共感し、今回のスポ育パートナー締結に至りました。

ブラインドサッカー

・福生にてブラインドサッカーの試合観戦。思ったより激しく驚きました。

観戦トリガーは選手参加したブラサカ研修会。実戦前の基本行動を学びました。「健常者と視覚障害者が当たり前に混ざり合う社会を目指す」が基本理念(釜本邦茂氏のお姉さんが理事長)。社会課題に対する素晴らしいアクション! 一方で、継続していく上での事業性の練り込まれ具合が気にはなりました)

他流試合の重要性

今週、人事コンサルとして関わっている会社の社員に他流試合の合宿研修(2泊3日)参加をいただきました。研修は約10社から16名が参加しており、内発的にリーダーシップを覚醒させるために様々なチームアクティビティと振り返りセッションなどが組み込まれておりました(私も一部オブザーブしておりました)。かなり深いレベルでの気づきが参加者にはあったようです。 プログラムの充実度もさることながら、参加者が多様なバックグラウンドを持ち、また職務上の関係性が無いだけにフィードバック内容に遠慮がなかったことは、気づき・内省のレベルを数段深めることに効果的でした。 クリエイティブネスはやはり「異質のぶつかり合いから創造されるのだな」と。慣れ親しんだ組織風土の外、他流試合で切磋琢磨することの重要性を再認識した次第です。

ご参考http://www.impact-japan.com/2016%E5%B9%B4%E5%BA%A6-leadership-open-programme-%E9%96%8B%E5%82%AC%E6%97%A5%E7%A8%8B%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B/

「質問」は相手の中にある

コーチングの基本原則の一つに「答えは相手(クライアント)の中にある」という考え方があります。そしてコーチのすべきことは相手がまだ気付かぬ答えを意識の上に持ち上げさせるために「良い質問」を繰り出すものとされています。

実際にビジネスコーチングを行っていて思うのは、コーチは「質問」を使って相手のより深い「自分への質問」を引きずり出すことも多いと言うこと。「本当のところ何をやりたいのですか?」という問いが、「そう、自分はそれを何のためにやりたいのだろう?」との自問を誘発するような。そこから相手は数週間その問いに向き合うことになります。 本質的な自問をみつけていただき、その答えをみつける手助けとしてを伴走するのがコーチング手法の一つとなります。

岡田武史さん(元サッカー日本代表監督)の新たなチャレンジ

岡田武史さん(元サッカー日本代表監督)が今治FCの経営者として、今治という地域にコミットした活動を開始する。そしてTeam Okadaという名称で限定数のサポーター(寄付必要)が募集され、運良く私も関われることになった(とても嬉しい!)。岡田さんがチャレンジしたいのは「日本サッカーの型をつくること」「次世代に生きる子供たちや若者たちが夢や希望を持てる社会をつくること」である。大いに共鳴する。

日本リーグ時代から見てきて、ワールドカップ常連にもなった昨今随分巧くなったな、と思う反面「シュートチャンスにパスを選択する」「決められない」悪癖は変わらないでいる。先日岡田さんの講演(3時間、組織論・個の成長)を拝聴し、そこへの改善意識も今治FC立ち上げ動機の一つであった様子(若い世代の育成、ということであったが)。 大いに期待したい。

それにしても、果たして死ぬまでにワールドカップで優勝する日本の姿は見られるのだろうか・・(これは私の見果てぬ夢・・

Cautious Optimism

先日、ビジネスマン対象にて「意思決定~思考と感情」についてセミナーを行った。特に感情にフォーカスし、それが意思決定の質にどう影響を与えるかを考える内容。感情のコントロール力だけで意志決定の質が上がるわけではないが、不可欠な要素と考えている。

その視点で最近のメディア情報をみるに、国家・民族レベルにおいて「感情」に揺さぶられた意思決定・行動が世界を覆っているように思われる。IS(イスラム国)の感情的な「非道・蛮行」とそれへの各国の反応、中国の「過去に受けた数々の国辱からのリカバリー行動」や日本・ベトナム等のリアクションなど。世界の判断バランス(思考と感情)が大きく「感情」側の極に傾いている。フランス国際研究所のモイジ氏は「『希望』で伸びる中国とインド。衰退・不満から『屈辱』の中にある中東イスラム、影響力を失う『恐怖』に突き動かされる欧米や日本」といった風に感情に基づいた整理を試みている。その分析是非はともかく経済・安全保障などの要素に加え、感情という視点を加えねば理解しづらいのが最近の世界情勢である。

今は陰性で激しい感情が優位になっているが、感情は状況を転じさせるプラス要素にもなりうる。何よりも『悲観』でなく『楽観』のレンズを通して慎重に状況を見つめることがスタートラインであろう。