「人材が育つ組織をどうつくるか①―

エグゼクティブ・コーチングの果たす役割」

松下信武(ゾム株式会社代表取締役)×留岡一美(POLARIS Partners代表)

活き活きとした個人の束が組織の力を創り出す

留岡 私は「活き活きとした個人の束が組織の力を創り出す」と思っていて、ポラリスはそのための支援を企業に対して行っていこうとしています。その際に、コーチングの果たす役割が大きいと考えています。

松下 その通りですね。私も、そうした考え方のもとにエグゼクティブ・コーチング、ビジネス・コーチングを実践しています。会社というのは大概、成長が止まる時期が来ます。そこを打ち破るには、もちろん経営者の役割も重要ですが、個人個人が自分の与えられた仕事をきちんと果たして、しかもそれを、会社の求めるやり方に応じてやっていくことが必要です。活き活きしているんだけれど、それが会社と全然違う方向だったら意味がない。ですから、私がある企業に対してコーチングを行う際には、必ず最初にその会社の社長と話をします。「あなたの会社をどうしたいのか」ということについて、とことん話し合いをします。そうすると各階層でやるべきことが見えてくる。どういう行動をとれば、社長が考えている経営理念・経営ビジョンが実現できるのか、ということがわかります。

留岡 なるほど、会社の求めるやり方、会社のビジョンを見きわめるということがまず大事なわけですね。

松下 はい。特に、その会社なりの「利益の上げ方」がポイントだと思っています。京都大学霊長類研究所にいる橋本千絵さんがNHKの番組で言っていたことなのですが、アフリカにアリを食べる種のチンパンジーがいて、そのチンパンジーは木の枝で爪楊枝のようなものをつくって、それでアリを吊りあげて食べるそうです。その枝の加工の仕方がグループによって違っている。「食べ物のとり方というのは文化である」と橋本さんが言っているのを聞いて、ピンときました。「橋本さんの考えをビジネスに応用すれば、各企業に利益の上げ方があって、その利益の上げ方にあった仕事をしないと個人も会社も不幸になる、ということだ」。そう私は考えました。

ですから、最初に必ず社長と「どういう行動が、あなたの会社では正しい利益の上げ方なのか」について対話をします。次に主なキーパーソンの方々と話をします。「社長はこう言っていますが、あなたはどう考えるのですか」と。経営陣の意見の摺り合わせをしてからビジネス・コーチング、エグゼクティブ・コーチングを実践していきます。

エグゼクティブ・コーチングの特徴

留岡 「ビジネス・コーチングとエグゼクティブ・コーチングはどう違うのですか」という質問を受けることが多いのですが、エグゼクティブ・コーチングの特徴について、改めて教えていただけますか。

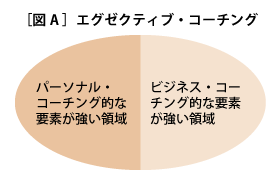

松下 エグゼクティブ・コーチングには、パーソナル・コーチングに近い形のエグゼクティブ・コーチングと、ビジネス・コーチングに近い形のエグゼクティブ・コーチングがあると私は考えています。パーソナル・コーチングに近い形というのは、こんな場合です(図A)。「会社は成功した。でも、むなしさを感じるんだよね。お金もあるし、事業の状態もそんなに悪くないんだけれど、自分がなんのために事業をやっているのかわからない」。こう言われたときは、パーソナル・コーチング的なコーチングの対象になります。

私自身は、目標を設定して結果がきちんと測定できるものにしてコーチングを行うという立場なので、パーソナル・コーチング的なものは、たとえ企業の社長からの要請でも、あまりお受けしません。コーチングを受ける人の素質がよほど高くないと満足いただけるコーチングをすることが難しいのです。ある意味、哲学的な真理探究、禅の悟りのようなもので、コーチングの結果評価も難しいです。

留岡 もう一つの、「ビジネス・コーチングに近い形のエグゼクティブ・コーチング」とはどんなものですか。

松下 利益も上がってこない、思いきった成長戦略もとれない、ビジネスモデルも転換できない、というときは、ビジネス・コーチングに近いエグゼクティブ・コーチングをやらざるをえません。

社長が、部下の悪口を言いだすときがあります。「俺の言っていることがちっとも理解してもらえない。それは部下の能力が低いからだ」等々。こういう場合は、「社長のコーチングはちょっと置いておきましょう。社長が伸ばしたいと思っている部下を何人か挙げてください」。そこで挙がった人のなかから選び、「彼のコーチングをしますから、あなたもときどき参加してください」と。部下のコーチングに参加するとすぐに社長は気がつきます。本人たちは、目標を与えられて一生懸命やっている。でも、気にしているのは目先の利益、今期の売上だけ。社長が本当に目指している経営ビジョンがほとんど理解されていないことに、社長はショックを受けます。部下の能力が低いのではなく、社長が一番大切なことを伝えていないことが、コーチングのプロセスから浮かび上がってきます。

留岡 社長がビジョンを語っていても、部下がそれを本当に理解するまで時間がかかる。

松下 ビジョンを理解して、その結果自分がどういう行動をすればいいかわかるまでには、相当のコミュニケーションが必要です。

留岡さんはかつてソニーにいらして、盛田さんという名経営者をご覧になっていたかと思いますが、盛田さんのすごいところは、存在そのものでビジョンを伝えているところですね。

留岡 直接の薫陶を受けた世代から、井深さん・盛田さんが醸し出す企業文化・空気感を色濃く伝授されました。

松下 エグゼクティブ・コーチングをやっていると、経営トップに対してだけでなくて、執行役員クラスの方、取締役(ボードメンバー)の方に対してもコーチングをすることがあるのですが、いい会社というのは、創業者の思いというのが経営陣全員にピシッと伝わっている。哲学的なところ、コアの考え方が伝わっている。だから応用が利くのです。

留岡 困ったときほどそこに立ちかえるというか。自分の行動が右に行くか、左に行くか迷うときに、創業者の言葉や、創業者がとった行動が、ふっと浮かびます。

松下 それがものすごく大事なんですよね。それは、経営学の本にも書いていないし、「匂い」をうつしとっているというか、そういう感じのものです。私が一緒に仕事をさせてもらっていて、尊敬しているISLの野田智義さんなどは、「会社には香りがある」と言っています。「悪い会社は悪い匂いがする、良い会社は良い香りがする」と。それを経営者が伝えていかないといけないんだけれど、多くの場合は伝わっていない。

留岡 ソニーにいたときに、非常に頼っていたメンターの方がいて、迷ったときにその方のところにいくと、よく言われたのは、「盛田さんだったら、どう言うと思う? こういう逸話があったよね」と。今から思えば、そのメンターは「香り」ということを思い出させてくれる、すばらしい方でした。

松下 経営の良い香りは、逸話を通して伝えられていくものだと思います。経営者はいい逸話を残さないといけない。

「利益率」を重視する理由

留岡 そうした理念・ビジョン的な部分を、先ほどおっしゃられた「利益の上げ方」といった具体的な目標に、どのように落とし込んでいくのでしょうか。

松下 「いい逸話を残しましょうね」と言っても、エグゼクティブ・コーチとしては仕事になりません(笑)。「いい会社をつくって、高い収益を上げて、あなたの夢を実現しましょう。まず高い収益ですね」といってアプローチしないと。

収益(利益率)を重視するアプローチの根底には、私自身の経営の経験があります。

私は、若い頃に零細な企業を経営していました。そのとき、粗利が2割しかありませんでした。売値を100とすると、仕入れ値が80。中小・零細企業では、これでは経営できません。余裕がなくなってきて、従業員と私の関係がまず悪化し、次に従業員同士の関係も悪化してきました。営業面でも、明日のメシを食うためには、少々赤字でも受注しなければいけないという悪循環になる。そうした厳しい状況で経営していた頃のことですが、会社の近くに繁盛している果物屋さんがあって、あるときそこの社長に「粗利はどのくらいですか?」 と聞きました。「4割です」と。そこに魚屋さんが通ったので聞くと、「店頭で魚を売っていたら粗利はあまりないけれど、刺身をつくって売ったら粗利がガッと上がる」。果物屋さんも魚屋さんも、悠々と商売をしています。これを聞いて、「ビジネスは利益率だ!」と思いました。利益率の低い商売をしていると、苦しくなるばかり。ですから、私はエグゼクティブ・コーチングをしながら、その会社の利益率を見ています。利益率を上げようと思えば、差別化しないといけないから、その会社が商品やマーケティングで差別化ができているかということも併せて見ています。

留岡 企業との関係で、「成果をはかる」という部分が出てくるとかと思いますが、たとえば利益率という目標をつくってコーチングを行った場合、コーチングを続ける、続けないは、結果としての利益率による、ということになるのでしょうか。

松下 利益率が高いのがいいことはわかっています。しかし、利益率は様々な要因によって上下します。コーチングが占める比率は少ない。そのときに利益率そのものをコーチング対象にしたら、コーチングがインチキになります。そこで、こういう質問をします。「高い利益率を上げるような商売をするとしたら、社長はどういう行動をとればいいですか」。行動にもたくさんあるなかで、成果(利益率向上)にいちばん結びつく行動は何かということで話し合って、「これをやりましょう」と決めます。行動変容という形に変えていくのです。社長の行動が変わると、利益率も変わり出しますし、まわりの社員も変わっていきます。

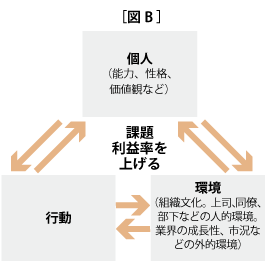

留岡 よく松下先生が「個人」「行動」「環境」という三つの軸でお話をされますが、今の話でいくと、特に「行動」のところに焦点をあてていくということでしょうか。

松下 「行動」を重視するのは、アメリカ心理学のいいところだと思います。「個人」というのは、能力、パーソナリティ、価値観ということですから、非常にわかりにくい。たとえば価値観が変わりました、となっても、「だからどうなんだ?」ということで終わりになるリスクが高いです。価値観が変わった結果、どう行動が変わったか、ということがないといけない。「行動」は表に現れますから、周囲からの評価が可能なんです。「性格を変えたい」といわれても「それはできません」といいます(笑)。そこは、私自身は非常にこだわっている部分です。コーチングにおいて、「行動」を変えられるように、変えられるようにもっていきます(図B)。

中間管理職に対するコーチング

留岡 少し話が戻りますが、最初に「活き活きした個人」をどうつくるか、ということでお話いただきました。それを「束」にするときに、いわゆる中間管理職の果たす役割と、その中間管理職を束ねる上級管理職や役員・社長の役割、というように二段階あるように思います。ここまで主に、その二段階のうちの上側についてお話をいただきました。中間管理職に対しては、どのようなコーチングが効果的なのでしょうか。

松下 私の場合には、中間管理職に対してコーチングをする際に、社長や役員に、「この人に目標を与えてください」と言います。だいたい6カ月のタームですから、目標は多くても二つ。目標を与えられた当人がその目標で納得できるかどうか、きちんと話し合って、本人も納得したら、ゴーサインをだします。そうやってコーチングがスタートするのですが、多くの場合、個人の考え方と会社の考え方がぶつかります。

たとえばこんな例があります。ある営業担当の方がいて、毎日、外回りに出てはいるのですが、ただ回っているだけで、全然提案をしていない。本人は「回っているんやから、ええやないか」と。社長にしてみたら、「うちの会社は創造的なものを求めている会社なんだから、ちゃんと提案ができないとあかん」。本人からすればやっているつもりだけれど、上の人からみたらやっていない。そのぶつかりあいとなり、その場にコーチが入って行くわけです。この例に限らず、私がコーチの場合は、「(コーチングの対象者である)部下に反論権をみとめてください」と社長に予め言っておきます。ぶつかって、ぶつかって、ぶつかって、最後にお互いの本音が出てきて、ガッと考えも感情も握り合いができます。コーチとして、このとき出来上がるemotional bondを私は重視しています。

留岡 こういうプロセスがないと、組織の力がでてこないわけですね。

松下 はい。これは実は、従来のパーソナル・コーチングがビジネスの場において失敗している部分です。従来のパーソナル・コーチングではしばしば、「あなたのやりたいことをやりなさい。あなたは本当は何がやりたいんですか?」という質問をします。それだけでビジネスができるわけがありません。人と人がいっしょにいれば、必ずといってよいくらい、お互いの考えの違いがぶつかりあいます。ぶつかったときに、ビジネスの場ではそこで握り合いをするしかない。意見の違いを納得したうえで、最後は協力しあって行動していくしかない。その際、本人にとって本当にやりたいことをやれるとは必ずしも限らない。

組織も会社の経営者も本人もOKする。その関係ができてはじめて、活き活きした個人とその束ができて、組織の力が発揮できると思います。

留岡 中間管理職とその部下との関係はどうですか。

松下 中間管理職と部下との間で、基本的な信頼関係が壊れていることがあります。中間管理職としての目標が与えられて合意はするんだけれど、部下が一向に動かないということがある。そこで、部下との話し合いの場にもコーチが入って行きます。そのときに中間管理職と部下との間で起こるのは、社長との間で起こったのと同じ種類のガチンコ(真剣勝負)です。

留岡 ある程度、組織全体をみるという感じでしょうか。

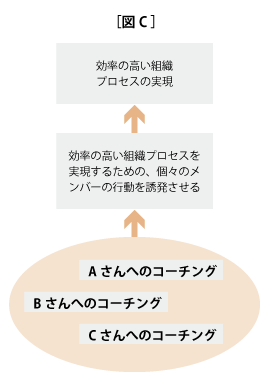

松下 コーチングは1対1が軸ですが、その1対1を広げていかないと埒があかない。たとえばある中間管理職の方に対してコーチングを行うとしても、上の方も動かさないといけないし、下の方も動かさないといけない。横の方も動かしていかないといけない。1対1でありながら、さまざまなつながりを活性化していかないといけない。企業に対してコーチとして入る場合は、そのようなやり方が非常に重要だと思います(図C)。

エグゼクティブ・コーチングは日本にどのように入ったか

留岡 松下先生ご自身がエグゼクティブ・コーチングをされるようになったきっかけを教えていただけますか。

松下 はじめに触れたのはパーソナル・コーチングです。当時、私はカウンセリングの勉強をしていたのですが、1対1のかかわりの、カウンセリングとは別のアプローチとして、まずコーチングそのものに非常に興味をもちました。

その少しあとに、エグゼクティブ・コーチングと出合いました。その頃の私のメンターに、元イーライリリー人事部長の菅野實さんという方がいます。菅野さんはイーライリリーでエグゼクティブ・コーチングを経験したとおっしゃるのです。菅野さんから聞いたやり方は、パーソナル・コーチングとはちがって、つぎのようなものでした。コーチングを受けるエグゼクティブが、たとえば会社の役員だったとしたら、その人が役員会に出席するときに、コーチは隣に座ります。そのエグゼクティブが発言したら、役員会が終わったあとで、「今の発言は〇〇だ」とフィードバックする。そのようなやり方のコーチングでした。コーチがエグゼクティブの社内での活動に、一緒についてまわるイメージです。

それから、私が共著で本(『エグゼクティブ・コーチング』プレジデント社刊)を書いている住友晃宏さんのおっしゃるエグゼクティブ・コーチは、それら二つの中間のようなやり方でした。アメリカの会社が日本法人を立ち上げて、住友さんがその社長に就任されたとき、「2年以内に黒字経営を実現するためにコーチをつける」と言われて、誰が来るんだろうと思ったら、3、4人、日本で役員としてビジネスをした経験のある人ばかりが、コーチとしてついたそうです。「君、会社のこの点についてどう思う?」とコーチに聞かれて「うちの会社はこうなっています」と答えると、「本当か? 俺が見に行く」と言って、本当にその現場に見に行く。「君の話は違っている。実態はこうなっているよ」と指摘され、改善策をたてて実行させる。非常に鋭い質問がどんどん浴びせられ、コーチングで約束したことは必ず実行させられる。

留岡 日本で一般に知られているコーチングとだいぶ違いますね。

松下 日本には、パーソナル・コーチングが先に入り、当時はビジネス・コーチングが入っていませんでした。実際には、コーチングにはいろいろな派があり、それぞれ違いがあります。要は、一番効果が上がるやり方であればいいわけです。住友さんがつくられた考え方は、「複合コーチング」と言います。各専門家が、それぞれの専門分野のコーチングを担当する。個人につくコンサルタントに非常に近い考え方です。

留岡 僕がいま社長さんたちに対して行っているコーチングは、かなり住友さんのやり方に近いです。松下先生ご自身のアプローチは、住友さんの方法ともまた少し違いますよね?

松下 スポーツのメンタルコーチに限りなく近い、エグゼクティブ・コーチングです。僕の場合、結果に非常にこだわります。できるだけ結果がはっきり出るような形にして、目標設定して、何が何でもその目標を達成してもらいます。

スポーツ・コーチングとビジネス・コーチングの共通点

留岡 松下先生は、日本電産サンキョー・スケート部のメンタルコーチなど、スポーツ・コーチングの分野でも輝かしい業績をお持ちですが、スポーツ・コーチングとエグゼクティブ・コーチングの共通点は、「結果志向」ということ以外にもあるのでしょうか。

松下 「組織と個人」という面からも、その二つに共通点があります。先ほど、エグゼクティブ・コーチングにどのようなきっかけで触れたか、という話をしましたが、私自身のコーチとしての実践は、スピード・スケートの選手へのコーチングから始まっています。スピード・スケートは個人競技だと思われていますが、もし完全に個人競技であれば、世界中からバラバラに選手がでてきてもいいはずです。ところが、実際はあるかたまり(集団)から出てくる。日本であれば日本大学、明治大学、専修大学など特定の大学から名選手が生まれています。世界でいうと、長距離はオランダ、短距離は韓国が強い。結局、強い人が育つような組織をつくって、そこで競わせないと成長しないということなんです。このことを教えてくださったのは、現在、日本スケート連盟の強化部長をされている石幡忠雄さんという方です。石幡さんは、長野オリンピックで清水宏保が金メダルをとったときの三協精機の監督だった人です。

留岡 チームのなかで、揉まれていい選手が出てくる。

松下 そこにいいコーチもいますし。環境もいいわけです。結局、人材が育つのは組織においてなんです。だから、人材が育つ組織をどうつくるか、というのが、私たちの仕事だと思います。個人が頑張ってもたかが知れています。

よくあるのが、コーチングの研修を受けにいって、会社に帰って実践しようとしたら、みんなから猛反発をくらって、一日にしてダメになる、というパターンです。「どうしたらコーチングが定着するのか?」と聞かれることがありますが、コーチングは効果があるということを社内の多くの人が実感しない限り、その会社には絶対に定着しません。

留岡 アスリートのコーチングでも、「個人をどう伸ばすか」をやっているようで、実は組織の力をつくっていっているわけですね。

松下 組織が崩れると、チーム力が落ちて、選手の質が下がります。逆説のようですが、成果を上げたときが要注意です。カナダ生まれの有名な心理学者バンデューラーによると、人間は過去からの直線的な延長線上に未来を考える傾向があるのだそうです。ある結果が出ると、次はその延長線上のもっとすごい結果がでると考えてしまう。しかし、たいていそれは実現しない。プロ野球でも、ある年に日本シリーズで優勝すると、次の年も優勝しようと意気込むのはよいのですが、そこにはどこか油断が潜んでいます。そのため翌シーズンはもう一つさえなかったという例が多いのは、the linear projection error(線形的延長エラー)があるからです。人間は、あるところまで伸びると、ふつうは下がる。

私がコーチをしていた日本電産サンキョー・スケート部は、バンクーバー・オリンピックで2つメダルをとりました。そのときに監督に「次の目標は世間相場では5つになりますよ。でもそれは間違いで、次は0の危険性があると、気を引き締めたほうがいいです。もし5つとるとなれば、組織を全く変えないとダメです」と言いました。組織をガラッと変えることはなかなかできませんから、たいていは小手先の改善だけでいく。そうすると、シーズンが始まっても目標にいきつかないためにあせりが出てきて、かえって力が落ちてくる。「メダル5つ」のような目標(利益)を設定した場合は、今までと全く違うことをやらないと到達しません。競争相手が出てきますから。ビジネスでも、活き活きとした個人が創造的に付加価値をどうつけていくか、懸命に考えていかないと企業は勝ち続けていくことはできません。

留岡 「組織の力」とか、「一人では成長できない」というのは、まさしくそういうことですね。

コーチングがうまく機能するとき、機能しないとき

留岡 コーチングをしてほしいという依頼がきたときに、「受ける/受けない」の判断基準はあるのですか。

松下 お断りする場合は次のときです。一つは、結果がよくわからないとき。二つ目は、相手に目標に対する定義がない場合。三つ目は、「よその会社がコーチングをやっているので、うちもコーチングを導入したい」というとき。これも絶対にダメです。それから、コーチングで非常に重要な点であるにもかかわらず見失われていることが多いのですが、コーチング全体を統括するするコーディネーターの存在が必要です。それが機能していないと難しい。たとえば、コーディネーターは、コーチングを受ける人とコーチのマッチングをします。まず、コーチングを受ける人のところに行って、「なぜコーチングを受けたいのか」「何が目標なのか」をしっかり聞く。そうすると、「こういうコーチだったら、コーチングを受ける人の目的に合う」とわかります。次に、目星をつけたコーチのところに行って、「こういうことがやれますか?」と聞いて、「できる」ということなら、その組み合わせにする。いきなり、コーチングを受ける人とコーチがコーチングを開始しても、100%とまではいいませんが、かなりの確率で失敗します。うまくいったとしたら偶然です。

留岡 人事部は、そのときどういう機能を果たすのですか?

松下 人事部にコーディネートをしてもらうのか、それとも、プロのコーディネーターを雇って全権を任せるのか、どちらかです。だいたい前者になります。成功したときは、大概、しっかりした人が企業(人事部)の窓口になっています。コーディネートがうまくいかないと、コーチングがうまくいかない。そのような認識をもってもらうことが必要なのですが、通常は非常に乱暴です。「今度、コーチングを導入することになったからみんな受けろ」と言うだけ(笑)。これだと、コーチングに必然性が組みこめない。中間管理職ならまだなんとかできますが、エグゼクティブ・コーチングとなると、それぞれ誇りもあるし、執行役員であれば、次にボードメンバーに昇格する可能性もあり、政治的な要素もまぎれこんできます。うっかりコーチングをすると社内の政治的な動きに巻き込まれてしまいます。非常にいやな話ですが、せっかくコーチをつけても業績が上がらなかったから、あいつはボードメンバーは無理だ、という材料にエグゼクティブ・コーチングが使われるリスクもあります。だいたい、執行役員クラスになると、コーチングは自分の能力に不足があると経営トップが危うんでいる証拠だと考えている人が結構います。「なんで俺がコーチングを受けなければいけないんだ?」と。

留岡 外資系企業の場合はそのあたりが違いますね。外資系の場合は、ボードメンバーになって、ベネフィットの一つとしてコーチングがある、というとらえ方です。日本企業では、いま言われたように、「何か問題があるのか」と。

松下 非常に不思議だと思いますね。仮説として申し上げますが、アメリカに限って言うと、彼らは小さいときからリーダーシップ教育を受けます。それで、リーダーというのは「役割」だと認識します。ある仕事があったら、それを全うするために人を集め、組織をつくり、自分がリーダーとしての役割を果たす。当然、足りないところもあるし、強いところもある。足りないところは補っていかないといけない。そういう経験を、子どもの頃から積んでいる。リーダーというのは特別な人ではない、ただし、リーダーをするにはトレーニングが必要だ、という認識です。だから、コーチングを受けるのはトレーニングなんだ、という割り切り方ができます。

日本の場合はおうおうにして、自分に何か欠陥があるんじゃないか、というとらえ方がされる。コーチングに先立って、カウンセリングがまず日本の企業に入ったのですが、そのときに勘違いがおきてしまった。ある意味、病気の治療のような形で、1対1の教育が入ってしまったのが不幸だったと思います。

それから日本の場合、もう一つ厄介な問題があります。日本の場合、コーチと、コーチングを受ける人達の関係がドライではありません。契約関係でなく、全人格的関係というか、師弟関係になってしまいます。他のコーチにつこうとすると、「俺が気に入らないのか?」とコーチが感情的になり、人間関係がややこしいことになってしまいます。

アメリカの場合は、契約関係なので、契約が切れたら、そこで終わりです。アメリカでは、たとえばテニスの選手でも、「自分はネットプレーが下手だから、ネットプレー専門のコーチをつけよう」と考えてコーチを選びます。日本のテニススクールでよく見られるように、何となしに上手になりたいからコーチにつく、ということはないのです。

それから、アメリカでは、プロフェッショナルについての考え方も日本とは異なります。バート・ランカスターが主演した「プロフェッショナル」という映画があります。女性を救いに行くために、爆破のプロ、銃のプロ、ナイフと弓のプロ、馬の扱いのプロが集まります。それぞれ分担が契約で決まっていて、自分の専門のことしかやらない。

留岡 コーチングが受容される風土が違うから、日本では導入の仕方が難しい。松下先生の場合は、そこでどのような工夫をされているのですか?

松下 それで、前に申しましたとおり、社長を巻き込むことにしたのです。社長が社員のコーチングの場に参加し、そのときに、社長に社員の反論権を認めてもらう。そうすると、ふっきれて、いい意味の関係ができます。「言ってもいいんだ」と社員は思います。このやり方は中世から近世の日本の農村の寄合とよばれる会議からヒントを得ました。宮本常一さんの『忘れられた日本人』のなかに、九州の対馬で、延々と村人が会議している話があります。日本人はディベートが苦手だなどと言われますが、私は西欧と違うディベートのやり方をしていたと考えています。日本ではまず、何でも言い合える「場」をつくらないといけない。私のやっているのは「場づくり」です。場づくりをして、「ここは皆、平等です」と宣言する。そこに、その会社以外の人間が入っていて、平等性が崩れないようにモニタリングしていることが大事です。

留岡 単純なコーチングとは違いますね。場のコーチングというか、そこに情動コントロールが入ってきて。名づけるとすればなんでしょう。

松下 「生態学的コーチング」とでも呼ぶべきかもしれません。